コロナ禍を背景に、世界的にECが加速し、多くの日本国内企業が本格的に参入し始めてきました。越境ECといえば?どんな地域を攻めるべきでしょうか?

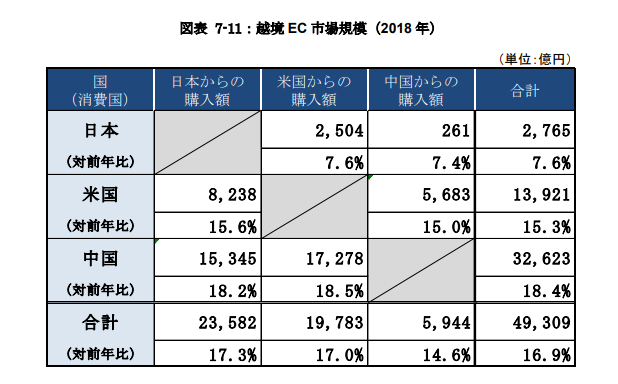

経済産業省の「平成30年度電子商取引に関する市場調査」において、日本、中国、アメリカ三国間2018年越境EC市場規模について調査しました。日本からの購入額について、中国越境ECの市場規模が約1.5兆円で、米国の8000億円を上回っております。また、前年比18.2%増で今後も拡大しつつあると思われます。経済産業省のデータによりますと、2022年中国が日本から購入する越境EC市場規模が2.5兆円をこえる見込みです。

経済産業省「平成30年度電子商取引に関する市場調査」データ、日・中・米三国間の越境EC規模

経済産業省「平成30年度電子商取引に関する市場調査」データ、日・中・米三国間の越境EC規模

実際、中国の日本越境EC市場の成長を見込み、中国越境EC市場に目を向ける日本企業も増えていると思われます。それでは、中国越境EC市場の状況、中国越境ECへの参入方法及びその課題について、興味を持っている方々に簡単に情報をまとめてご紹介いたします。

◎中国越境EC市場について

「2020年中国越境EC市場のまとめ」の記事にもご紹介した通り、2015年輸入税政策の整頓及び一部輸入商品関税の低減、2019年1月から越境EC新政策など一連の政策の導入以来、中国ではより越境EC運営の環境が整え、まさに猛成長期になっております。下記いくつかのデータを羅列して示します。

・2019年越境EC取引額(B2C、B2B両方を含む):10.8兆元(約165兆円)

・2020年越境EC取引額予想:12.7兆元(約195兆円)

❊参考データ:iiMedia Research社「2019-2020中国越境EC市場研究報告」

・2018年中国越境EC利用ユーザー数:8,850万人

❊参考データ:網経社⁻電子商務研究センター「2018年度中国輸入越境EC発展報告」

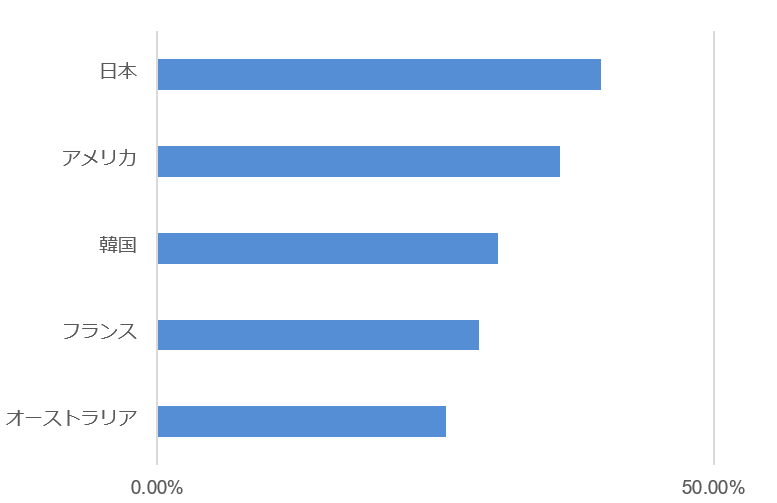

また、中国輸入越境ECで購入している海外商品の産地について、日本がトップを占めていることデータからもわかりました。

【2018年中国越境ECユーザー購入商品の産地TOP5】

単位:%

❊参考データ:iiMedia Research社「2019-2020中国越境EC市場研究報告」

日本企業への信頼性が高いことと価格に見合うだけの品質が中国ユーザーが越境ECにて日本商品を購入する理由と考えられます。また、直近では減っておりますが、コロナの前、日本に旅行しに来る中国人旅行者がインバウンド時日本商品を大量に購入できたことも日本のブランド・商品が中国での認知度向上につながっていました。

◎中国越境ECへの参入及びその課題

以上のデータから日本商品が中国輸入越境ECにおける市場が期待できると思われます。さて、実際中国越境ECへの参入を考えると、単なる商品を中国への販売のみではなく、課題が浮かんできます。

- どうやって出店?

- 日本円での取引が可能?

- 商品の配送、通関がどうすればいい?

- 越境ECの運営がどうすればいい?

国を跨ぐ取引になり、法律、政策、言語など様々な壁があると思いますが、本文では大きく越境ECの立ち上げに必要な出店、決済、物流の三つの面から考察し、それぞれどう解決すべきかを簡単に整理していきます。すこしでもヒントになっていただければ幸いです。

出店

中国のEC出店は大きく二つの方法があります。即ち既存の中国越境ECプラットフォームに加盟してそのサービスを利用すること(モール型)と自社ECサイト・システムの構築(自社EC型)となります。

●モール型

モールに出店または出品するメリットは決済、物流などのソリューションをすでに提供されており、よりスムーズに運営できることが挙げられます。一方、モール内のトラフィック獲得のプロモーション費用や手数料などコストが高いデメリットもありますため、テストマーケティングや長期的なCRM運営には不利です。

中国の越境ECモールといえば、「2020年中国越境EC市場のまとめ」にも紹介しましたが、中国では「T-mall(天猫)」、「JD(京東)」のような大手ECサイトもあれば、「RED(小紅書)」、「豌豆公主」など越境ECに特化したモールもあり、商品の種類や位置づけによってモールを選択することをお勧めします。

●自社EC型

自社のECシステムを構築して越境ECを展開する方法となります。最近では、サイトのみではなく、ミニプログラム、H5ページなどSNSとより連携しているECシステムも注目されるようになっております。SNSを活用して自社商品を紹介しながら消費者に販売する「コンテンツ販売」ができることが最も強みになっている一方、システムを構築して自社でトラフィックを獲得し、集客することが必要であることがデメリットとなります。

物流

ここでは会社間の一般貿易を割愛して個人消費者が商品の受取人である物流方法をまとめると、主に三つの配送方法があります。

商品量によって物流の方法を選択することをお勧めしますので、導入する前に物流量を見極める必要があります。

1.直発送:郵便局発送モデル

注文受けてから国際スピード郵便(EMS)を利用して発送するモデルになります。メリットは通関が便利で発送日数も短いです。ただ、通関にかかる処理は事業者や消費者自身が行わなければなりません。テストマーケティングなどの時期で、取引がそんなに多くなく、商品量が少ない場合に利用するのが最も便利です。

2.越境EC輸入の直発送モデル

注文を受けてから物流会社に中国への郵送及び通関を依頼する方法です。物流会社が商品を集め、一括して中国まで郵送してから、個別の荷物に分けて消費者に届けます。その方法だと効率がよくて、発送する前、商品を収集し、パッケージするには時間や工数がかかります。1より商品量が多くなって、ECの成長期に導入することをお勧めします。

3.越境EC輸入の保税区モデル

商品を事前に保税区に郵送して保存し、注文があった場合、倉庫から商品を出して中国国内配送にてユーザーに届ける方法です。こちらの方法はユーザーに届く日数が少なく、一番体験がよく、コスト低減できる方法となります。ただ倉庫のコストがかかるため、ある規模取引がある場合にお勧めします。

ちなみに、2、3は越境EC輸入となり、越境ECを促進するために出された政策で、一般貿易より低い輸入税などの優遇待遇があり、対象外の商品があることと受取人が個人になり、商品の二次販売が禁止される制限があります。

決済

中国の消費者がネットショッピングで決済方法として、ウィーチャットペイ(WeChatPay),アリペイ(Alipay)、銀聯などがあげられます。日本円で精算できるかは日本企業が最も気になることかと思われます。

日本現地の第三者決済会社と連携して導入すれば、ユーザーから人民元で入金して日本円で精算することが可能となります。

店舗、物流、決済を整えてから、次は運用段階に入ります。顧客対応に必要な中国語スキル、中国サーバーなど運用関連や拡販のためのマーケティング課題にも直面すると思いますが、また別の記事でご紹介いたします。

旅行消費(訪日インバウンド消費)の大幅減少により、外需を獲得すべく越境ECに注目している状況を背景に、越境EC市場が急成長している中国市場向けどのように展開すればいいでしょうか?天猫(Tmall)、京東国際(JD)など大手モールに出店する以外に自社ECを構築するのも視野にいれられます。ただ、売り場構築・物流・決済・CS・プロモーションなどいくつかの課題があります。

そのような課題を解決するために、自社展開における、売り場構築・物流・決済・CS・プロモーションまで、一気通貫で中国越境EC展開をサポートできるサービスを提供いたします。

サービスの詳細については資料をダウンロード下さい。

sai

最新記事 by sai (全て見る)

- Weibo(ウェイボー)運用サービス|中国版「Twitter」を活用することでより拡散を図る! - 2021年10月18日

- WeChat運用代行サービス|中国マーケティングで欠かせない施策 - 2021年10月7日

- 中国ECキャンペーン新動向ーー2021年818キャンペーンデータ - 2021年8月26日